Convicciones

Julio alzó la copa de vino y bebió de un sorbo el contenido.

El áspero sabor a madera y frutas se le pegó en la lengua mientras la líquida frescura se hizo larga hasta el estómago.

Pensó en la importancia de hacer las cosas con lentitud, gozándolas, mientras sentía cómo el rojo elemento, al entrar en su cuerpo, le erizaba la piel y le hacía brillar los ojos.

La estancia estaba abrazada por un absoluto silencio. Afuera el frío indecente que tanto le molestaba se había adueñado de la noche; pero allí, recostado en la cómoda silla de mimbre se sentía seguro.

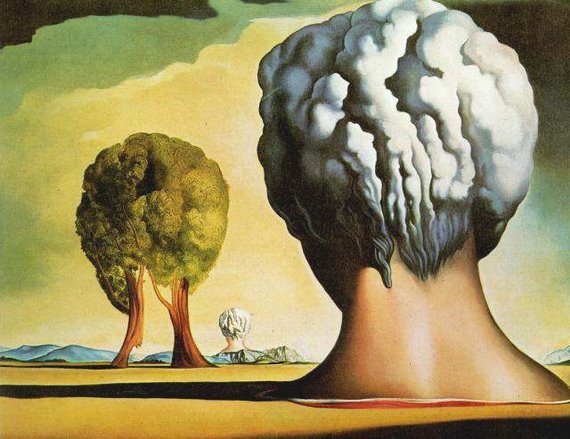

Repasó con la mirada atenta, el ceño fruncido aún, acostumbrado a estarlo, todo el lugar: La lámpara de pie encendida en su rincón, haciéndole un guiño de luz amarilla al estrambótico cuadro de Dalí. El potus vanidoso, inmóvil, lamiendo la blanca pared del living. Los caros pero pequeños recuerdos del viaje a Europa, allá lejanos en la memoria, todos en su exacto lugar, exiliados y aburridos, acostumbrados quizás a su destino de adorno obligado e insulso.

El televisor, un monstruo negro, insultante, que no queda bien en ningún lugar y que todo lo afea, pero con poderosa capacidad para intimidarnos y no dejarnos moverlo y ni hablar de quitarlo.

Inequívoco signo de nuestra sociedad masoquista; el nuevo dictador muerto que hizo renacer los tiempos de la esclavitud y al cuál rendimos culto en retribución a las dosis de anestesia con que embota el pensamiento.

Los libros obsesivamente ordenados por autor, los discos apretujados en el estante superior de la biblioteca, anónimos a la distancia; el pequeño sapo de cerámica con el eterno sahumerio clavado en su sien. Las llaves de la casa, el auto, la terraza, desparramadas en la alta barra de mármol de la cocina.

Las fotos encerradas en sus marcos, con sus caras y cuerpos y gestos de otros momentos, observándolo todo. El mantel de tela fina, a cuadros blancos y grises, todavía desplegado en la mesa; invadido de migas de pan, con un par de manchas de origen desconocido, dos tenedores sucios en forma de alegórica cruz y la botella de vino ya exhausta, a punto de morir, con el fondo apenas mojado…

Un paisaje casero y ordinario en su totalidad, pero no menos cómodo y agradable para Julio.

Al fin y al cabo era su lugar, su refugio, las cuatro paredes que le eran fieles, que no le pedían explicaciones y sosegadamente le brindaban protección todos los días.

No era mucho si se lo medía con la perversa regla de la modernidad, pero lo era todo para él y de a poco iba acostumbrándose a la idea de que las manos se colman, no con la cantidad de arena que se pueda recoger, sino en la manera en que las colocamos y el espacio que con ellas hacemos.

Hacía casi un año que venía desangrando, con paciencia y obstinación, las venas de esa obsesión por la perfección. Y en esa sangre opaca y fría, se desvanecía, aún peleando por permanecer, su venenosa idea de absoluto. Absoluta felicidad, absoluto orden, perfecto y seguro futuro.

Todos los días un nuevo día, todos los problemas uno distinto, todos los miedos, las risas y los momentos un nuevo molde, otro reflejo del mismo espejo.

Julio se levantó, se quitó las zapatillas entre sí con movimientos mecánicos; abrió los brazos y dejó caer la camisa en una silla. Aún perduraba el sabor del vino en su boca, sonrió: Se podía dar el gusto de comprar aquéllas simples cosas buenas, que en su simpleza llevan implícitas un placer impagable.

Se fue despacito por el pasillo, esquivando los juguetes desperdigados en el piso de madera, símbolos de esa felicidad absoluta en la que ya no creía, pero que debía sostener para otros, huellas de risas, material de ilusiones, que era su deber perpetuar en el camino para aquellos en quiénes había depositado la razón de su extensión en el tiempo.

Se asomó a la habitación grande y sintió la emoción golpeando en su pecho desde adentro. Tanto pensar le había traído lágrimas a los ojos. Lágrimas cristalinas haciendo fuerza por saltarse los límites de su entendimiento. Señales de amor quebrando los duros ángulos de su rostro.

Sus tres promesas dormían en brazos del Dios al que él se había ofrecido. Su deuda con la vida quedaba saldada.

Se acercó y en susurros cómo caricias del alma, les dijo cuánto los amaba. Su esposa, dormida, esbozó una sonrisa muda y giró para abrazar a sus dos hijos.

¿Qué más? Se preguntó, intentando acomodarse en la cama chica y fría, convencido que valía la pena amanecer cada nuevo día.

El áspero sabor a madera y frutas se le pegó en la lengua mientras la líquida frescura se hizo larga hasta el estómago.

Pensó en la importancia de hacer las cosas con lentitud, gozándolas, mientras sentía cómo el rojo elemento, al entrar en su cuerpo, le erizaba la piel y le hacía brillar los ojos.

La estancia estaba abrazada por un absoluto silencio. Afuera el frío indecente que tanto le molestaba se había adueñado de la noche; pero allí, recostado en la cómoda silla de mimbre se sentía seguro.

Repasó con la mirada atenta, el ceño fruncido aún, acostumbrado a estarlo, todo el lugar: La lámpara de pie encendida en su rincón, haciéndole un guiño de luz amarilla al estrambótico cuadro de Dalí. El potus vanidoso, inmóvil, lamiendo la blanca pared del living. Los caros pero pequeños recuerdos del viaje a Europa, allá lejanos en la memoria, todos en su exacto lugar, exiliados y aburridos, acostumbrados quizás a su destino de adorno obligado e insulso.

El televisor, un monstruo negro, insultante, que no queda bien en ningún lugar y que todo lo afea, pero con poderosa capacidad para intimidarnos y no dejarnos moverlo y ni hablar de quitarlo.

Inequívoco signo de nuestra sociedad masoquista; el nuevo dictador muerto que hizo renacer los tiempos de la esclavitud y al cuál rendimos culto en retribución a las dosis de anestesia con que embota el pensamiento.

Los libros obsesivamente ordenados por autor, los discos apretujados en el estante superior de la biblioteca, anónimos a la distancia; el pequeño sapo de cerámica con el eterno sahumerio clavado en su sien. Las llaves de la casa, el auto, la terraza, desparramadas en la alta barra de mármol de la cocina.

Las fotos encerradas en sus marcos, con sus caras y cuerpos y gestos de otros momentos, observándolo todo. El mantel de tela fina, a cuadros blancos y grises, todavía desplegado en la mesa; invadido de migas de pan, con un par de manchas de origen desconocido, dos tenedores sucios en forma de alegórica cruz y la botella de vino ya exhausta, a punto de morir, con el fondo apenas mojado…

Un paisaje casero y ordinario en su totalidad, pero no menos cómodo y agradable para Julio.

Al fin y al cabo era su lugar, su refugio, las cuatro paredes que le eran fieles, que no le pedían explicaciones y sosegadamente le brindaban protección todos los días.

No era mucho si se lo medía con la perversa regla de la modernidad, pero lo era todo para él y de a poco iba acostumbrándose a la idea de que las manos se colman, no con la cantidad de arena que se pueda recoger, sino en la manera en que las colocamos y el espacio que con ellas hacemos.

Hacía casi un año que venía desangrando, con paciencia y obstinación, las venas de esa obsesión por la perfección. Y en esa sangre opaca y fría, se desvanecía, aún peleando por permanecer, su venenosa idea de absoluto. Absoluta felicidad, absoluto orden, perfecto y seguro futuro.

Todos los días un nuevo día, todos los problemas uno distinto, todos los miedos, las risas y los momentos un nuevo molde, otro reflejo del mismo espejo.

Julio se levantó, se quitó las zapatillas entre sí con movimientos mecánicos; abrió los brazos y dejó caer la camisa en una silla. Aún perduraba el sabor del vino en su boca, sonrió: Se podía dar el gusto de comprar aquéllas simples cosas buenas, que en su simpleza llevan implícitas un placer impagable.

Se fue despacito por el pasillo, esquivando los juguetes desperdigados en el piso de madera, símbolos de esa felicidad absoluta en la que ya no creía, pero que debía sostener para otros, huellas de risas, material de ilusiones, que era su deber perpetuar en el camino para aquellos en quiénes había depositado la razón de su extensión en el tiempo.

Se asomó a la habitación grande y sintió la emoción golpeando en su pecho desde adentro. Tanto pensar le había traído lágrimas a los ojos. Lágrimas cristalinas haciendo fuerza por saltarse los límites de su entendimiento. Señales de amor quebrando los duros ángulos de su rostro.

Sus tres promesas dormían en brazos del Dios al que él se había ofrecido. Su deuda con la vida quedaba saldada.

Se acercó y en susurros cómo caricias del alma, les dijo cuánto los amaba. Su esposa, dormida, esbozó una sonrisa muda y giró para abrazar a sus dos hijos.

¿Qué más? Se preguntó, intentando acomodarse en la cama chica y fría, convencido que valía la pena amanecer cada nuevo día.

Hernán Mierez ®

![[Necesaria] p/Gustavo Camacho [Necesaria] p/Gustavo Camacho](http://bp2.blogger.com/_qWYzdvNcFeM/SByXfCBoOpI/AAAAAAAAAZI/2QT8DTTd-EE/S1600-R/necesaria-pie.jpg)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario